でも芳一の琵琶って、何琵琶なの?

耳をとられても音は聞こえるよね?どういう意味があるのかな?

こんな疑問を琵琶奏者の観点から深掘りします。

でもよく考えると芳一の琵琶は、空想の琵琶である可能性が高いんです

『耳なし芳一』について、内容を確認しつつ、琵琶の存在などを紐解いていきましょう。

琵琶法師『耳なし芳一』の物語を琵琶奏者の観点で深掘りする

1『耳なし芳一』の作者の小泉八雲とはどういう人物か

小泉 八雲(こいずみ やくも、1850年6月27日 - 1904年(明治37年)9月26日)は、ギリシャ生まれの新聞記者(探訪記者)、紀行文作家、随筆家、小説家、日本研究家、日本民俗学者。 出生名はパトリック・ラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio Hearn)。

ファミリーネームは来日当初「ヘルン」とも呼ばれていたが、これは松江の島根県尋常中学校への赴任を命ずる辞令に、「Hearn」を「ヘルン」と表記したのが広まり、当人もそのように呼ばれることを非常に気に入っていたことから定着したもの

Wikipediaより引用

詳細するとこんな感じです。

7歳で両親が離婚し、フランスやイギリスに転居

16歳のころ、イギリスにて左目を失明

文才が認められ、記者としてルポなどを書きながら、25歳で結婚

異人種間の婚姻は当時違法だったため、職場を解雇されるほどなく、結婚生活が破綻しニューオリンズへ移る

編集者をしながら物語を執筆し、出版することを始める35歳ごろに博覧会の執筆活動に専念するなか、日本館の展示に心惹かれる

カリブ海のマルティニークやニューヨークに住む

41歳の時に、身の回りの世話をするために雇われたセツと結婚

1896年、46歳のころに帰化が認められ「小泉八雲」と改名

帝国大学英文科講師の契約が締結し、上京

1904年、帝国大学を解任され、早稲田大学講師となる

この年に『怪談』を出版

体調不良が続き、心臓発作で亡くなる

色んな国を転々としたハーンは、日本でセツと出会い、結婚します。

ハーンは、左目を失明してからは右側の写真か、左目を覆う写真しか撮らなくなったといわれています。

女性も大人しい女性を好み、伏し目がちで写真を撮るようにセツにすすめたそうで、セツの写真もいつも下向きです。

ハーンの執筆活動には妻のセツの協力があったからだと知られていますが、セツがハーンの興味のある物語のすべてを理解できなかった可能性がある、という説もあります。

とはいえ、二人は空想を膨らませて日本の民話などの物語を夜な夜な語り、面白い話に出合うとハーンは執筆活動を始めます。

その様子は、小泉節子の『思ひ出の記』によって読むことができます。今は青空文庫でも読めますね!

映像で見るとこんな感じで話をしたんだろうな、というのが簡単にわかります。

映像ででてくる琵琶の雰囲気も合っていますね。

(「日本の面影」(1984年・本編81分・全4話)より 一部が見られます。

演出:中村克史/音成正人 脚本:山田太一 出演:ジョージ・チャキリス/檀ふみ/津川雅彦/小林薫/樋口可南子/加藤治子/杉田かおる/柴田恭兵 )

2小泉八雲が日本で過ごした時代と薩摩琵琶

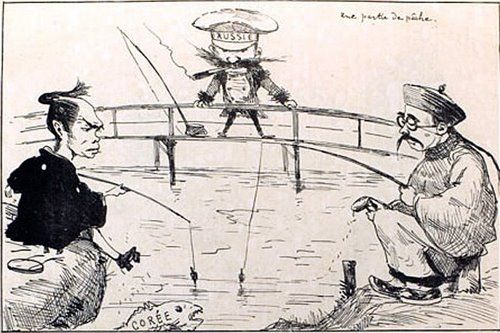

(ジョルジュ・ビゴー<魚釣り遊び>1887年 朝鮮半島をめぐる当時の日本・清国・ロシアの対立関係を描いた風刺画。朝鮮(魚)を釣ろうとする日本と清国を、ロシアが伺っている)

ハーンが日本で過ごした1890年~1904年は、日本が欧米列強諸国と戦い、近代国家形成に力を入れていた時期です。ちょうど日清・日露戦争が行われていました。

とくに1896年に島根から上京したころの東京は、薩摩琵琶が大流行。

東京では毎日琵琶の演奏会が開催され、天皇もご自身で薩摩琵琶を習ったりしていました。

御前演奏ができるということで、鹿児島から名人が上京した時期とハーンが上京した時期が重なっています。

また、ハーンは一度目の結婚の際、アメリカのニューオリンズに住んだ経験があります。

貿易港として栄えたニューオリンズでは18世紀から、植民地を支えた黒人達による週末のコンゴ・スクエアのパーカッションダンスが流行。

それが観光の名物となっていたほどの人気で、それと並んでクレオール(黒人とフランス系白人とのハーフ達)による、西欧風のブラスバンドや管弦ダンスやバンドも盛んでした。

南北戦争が終了し(1865)、軍楽隊の楽器として使われていた大量の楽器が安く出回ったことで、ブラスバンドが乱立します。

すでに確立していた西洋の和音と、黒人のリズム音楽が「ジャズ」という音楽になったのです。

ハーンがこの町でジャズの誕生にのめりこんだ記述は、小泉八雲記念館の過去の企画展にて紹介があります。

ハーンはクレオールという混淆文化の魅力に引き込まれていき、街のすみずみを歩き回り、諺、音楽、料理、ヴードゥー教、墓、怪談など魅力あふれる独特のクレオール文化の探求にのめりこんでいった。

1884年から翌年にかけて開催されたニューオーリンズ万国博覧会の日本館の展示品を通して、日本文化に眼を開いたのも看過できない出来事だ。

「ニューオリンズとラフカデイオ・ハーン ハーンを魅了したその町とスケッチ」2013年

小泉八雲記念館企画展より

東京での薩摩琵琶ブーム、アメリカ・ニューオリンズでの黒人ジャズブームというふたつの音楽が生まれて急成長する様を見てきているハーン。

想像でしかありませんが、この音楽体験は彼の執筆活動においても影響を与えたのではないでしょうか。

たとえば、物語のなかにこんな描写があります。

そこで芳一は声を張りあげ、いたましい海のいくさのくだりをうたった。

―必死に櫂をあやつる音、船の突き進む音、ぴゅうと空を切る矢の音、人々のさけび声や足を踏み鳴らす音、兜に打ち当たる刃のひびき、討たれて海に落ち込む音の様などをいちいち驚くばかり巧みに琵琶を弾じて表した。

「私どもの国ではこんな琵琶は聞いたことがない」「国中のどこにも、芳一のような歌い手はまたとない」(平家の亡霊の言葉)

雨の中を安徳天皇の御陵の前に一人端座して琵琶をかき鳴らしながら、壇ノ浦の合戦の歌を高らかに歌っているのであった

力を込めてじゃんじゃん琵琶をかき鳴らしながら、ますます激しく壇ノ浦の合戦の歌を歌った。

では、芳一が弾いていた琵琶は何琵琶なのでしょうか?

3耳なし芳一が弾いている琵琶は何琵琶か?

たまに「芳一が平家琵琶を弾いていた」とか「平曲を聞かせた」という記述がありますが、これは間違いだと断言できます。

日本の琵琶は大まかに分けて5つに分けられるので、改めて見てみましょう。

①雅楽の楽琵琶

②平家物語だけを演奏する平家琵琶

③いわゆる琵琶法師の盲僧琵琶

④江戸時代に鹿児島でできた薩摩琵琶

⑤三味線音楽を琵琶に取り入れた筑前琵琶

時代的に、①~③のうちの琵琶のはずですが、①、②は高貴な人が演奏し、利き手も教養のある人というのが前提ですので、芳一が弾いている琵琶は③の可能性が高いです。

ですが、上記の表現は明らかに「薩摩琵琶」を意識しています。

①、②の楽琵琶、平家琵琶はテンポもゆっくりで「声を張りあげ」たり、「かき鳴らし」たりは決してしません。

さらにいうと、先ほど記したとおり②の平家琵琶で演奏する物語を「平曲」といいます。

『平家物語』を演奏すると平曲、と思っている方がいるのですが、平家琵琶のみに使える言葉です。

情景描写も琵琶で行っていることから、薩摩琵琶の弾き方をイメージして描いていると考えられます。

平家の一族が「私どもの国ではこんな琵琶は聞いたことがない」「国中のどこにも、芳一のような歌い手はまたとない」といっていることからも、高貴な身分では聞くことのなかった琵琶=雅琵琶や平家琵琶ではない、ということになります。

平家の怨霊たちが生きている時期に平家琵琶を聞いたことはないと考えられるので、平家の怨霊たちが聞いていた琵琶は楽琵琶のみであると考えた方が自然です。

このあたりの描写を見ると、「ハーンが薩摩琵琶全盛期に東京で過ごして見聞きした結果が琵琶の表現に表れている」といっていいでしょう。

結論。

耳なし芳一の演奏している琵琶は、薩摩琵琶が生まれる前に盲人たちが演奏していた薩摩琵琶系統の盲僧琵琶であると考えられます。

ハーンが描いた琵琶の音のイメージは明治期の薩摩琵琶、盲人・芳一の演奏していた琵琶は盲僧琵琶、といったほうがわかりやすいですね。

ハーンは外国人で盲僧琵琶を直接聞いたことはない可能性のが高いですし(もしかしたら松江時代に聞いたかもしれないけど不明)、そもそも琵琶の分類をそんなにはっきりさせたのは近現代になって音楽史の必要性からですからね…

でも、この時代もまだ盲人の琵琶法師は九州地方を中心に存在しています。

崩れを弾いているのが想像できるよ!

3小泉八雲と耳なし芳一の類似性

16歳の頃、ハーンは友達と遊んでいて左目を失明します。

前述したとおり、その後は左目が映らないように写真を撮ったり、無意味に人と会うことはしない人だったそうです。

ハーンは来日後も、右目も悪化して全失明しかけましたが、当時滞在していた神戸でドイツ人医師の指示で失明を免れたことが最近わかったというニュースがありました。(すごい世の中ですね)

ハーンは目に障害を負ったことで、ほかの部分を研ぎ澄ませて物語を執筆していたのでしょう。

さらに、自分と目が不自由な芳一と重ねて書いている印象を受けます。

そもそも、当時の琵琶法師は農業や漁業などの生産活動に携われない人々が行う仕事でした。

お経の伴奏をする仏教的な活動のほかは、『平家物語』や面白い話などを作り、芸能的な仕事をして日銭を稼いでいました。

彼らは一生その仕事に従事して死んでいきます。

しかし芳一は目が不自由なうえ、耳をも取られたあとは「亡霊を泣かせる演奏をする」と評判になり、裕福に暮らした…という終わり方を見ると、身体的障害をもつ人にも未来はある、という希望のようなものを感じることができませんか?

耳、といっても耳殻をもっていってしまっても音は聞こえるので「耳」はこの世とあの世の関係を切るための象徴のようなものなのでしょう。

目が不自由であるというコンプレックスをずっと自身に抱いていたハーンは、芳一になにかの光を託したように思えてなりません。

身体が不自由な人が耳を犠牲にすることで神格化され、一般の人々との溝を深めてきた歴史があります。

芸能はなにかと引き換えだ、みたいなやつです。(こういう発想は韓国の『風の丘を越えて』のような、視覚を失う辛さを知らないと本当の恨(ハン)が歌えない、的なものにも通ずると思う)

でもセツの語るハーンの姿を想像するに、着飾ることを嫌がり、自然を愛し、自分のコンプレックスを抱えながら五感を研ぎ澄ませて面白い物語を書いた…という心の優しい人に見えるんですよね。

琵琶法師は確かに歴史的にみたら、不思議な存在だったかもしれません。

目が見えず、宗教活動をしているのに出家はしておらず、時には殿上人とも接し、時には病気の人たちとも接する…

けれど彼らはすきでその道を選択したわけではなく、生きるために演奏をしたのです。

その活動に意味づけして、神格化してもなんか違うなぁと個人的には思います...。

4小泉八雲の伝えたいことと、現実との乖離性

ハーンは日本の古い民話や物語に深く心惹かれて研究するものの、英語講師として招請されています。

当時、近代国民国家を目指す教育としては、古典を研究するよりも英語や欧米に対抗できうる学問を教えようとしていました。

芳一が喜んで『平家物語』を演奏しに行ったのは、当時自分の演奏を「理解できる」人が少なく、自分の演奏を理解してもらえる人に聞いてもらえる喜びのために通ったのではないか、と思ったり。

教養の高い貴族・武家の人ならともかく、芳一が演奏して聞かせるのは下層の民であり、彼らがどれだけ物語を理解していたかはわかりません。

物語の内容を理解するよりも、音や耳への心地よさとして理解することのほうが簡単であることは、洋楽など歌詞の分からない音楽でも好きになるのと同じなので、想像しやすいでしょう。

ハーンも、本来は日本の古典の素晴らしさを伝えたいけれど、生活のために英語を教えるという矛盾に悩んでいたのかもしれないと考えられたりもして…。

実際彼は英語講師として大人気で、帝大をやめる際も、学生たちから嘆願書が出るほどだったそうですが、芳一が耳を失い、亡霊の世界と縁を切り、琵琶演奏者としての成功を収めるという話は、ハーンという名前を切り捨てることによって真の意味で日本の古典と結びついたと言えるかもしれない、とも感じたのです。

特にこの部分はあくまで、私が本文と参考文献を読んで考えたこと、琵琶の歴史と照らし合わせて考えたことなのですべてが本当かはわかりません。

しかし、現代でも私の知人で小泉八雲のような方がいらっしゃいます。

日本の文化に魅せられ、日本人と結婚してはいるものの、雇われた職種としては英語教師。

英語教師をしながら日本の文化を研究したり、体験したりする外国人…

そんな人たちと小泉八雲は私の中で重なります。

どんな時代も、日本の文化に魅せられて日本に単身わたり、生活をしながら日本の文化について必死で学ぼうとする外国人がいることがありがたく、頼もしく感じます。

それゆえ、日本人の私たちももっと自国の文化に目を向け、海外との文化にも興味を示せるようにお互いに学んでいきたいものです。

»

»